Hörgeräte sollen schwerhörigen Menschen das Hören wieder ermöglichen. Das sagt ja schon der Name. Leider ist es so, dass unser Gesundheitssystem mit „Hören“ vor allem „Sprache verstehen“ meint, also dass wir wieder mit unseren Mitmenschen kommunizieren können. Das ist sicherlich auch das wichtigere Ziel einer Hörgeräteversorgung. Was aber schade ist, ist dass zum Hören mehr als nur Sprache gehört. Insbesondere gibt es ja da die Musik. Der Verlust diese nicht mehr genießen zu können, kann ebenso schmerzhaft sein wie seine Lieben nicht mehr zu verstehen.

Leider fokussieren Akustiker bei der Hörgeräteversorgung oft nur auf das Sprachverständnis und optimieren nur darauf hin. Oft sind diese Optimierungen eher kontraproduktiv für den Musikgenuss. Als Hörgeräteträger hörst du Musik also nicht besser, sondern oft sehr verzerrt und gefiltert. Das muss nicht so sein, aber es Bedarf Geduld auf deiner Seite und einen fähigen Akustiker auf der anderen um dieses Problem zu lösen. In diesem Artikel erkläre ich, warum Musik mit Hörgeräten oft kein Genuss ist und im nächsten Teil erfahrt ihr dann was man dagegen tun kann.

Woran liegt es dass Musik durch Hörgeräte schlecht klingt? Fangen wir mal ganz vorne an.

Der Hörverlust an sich

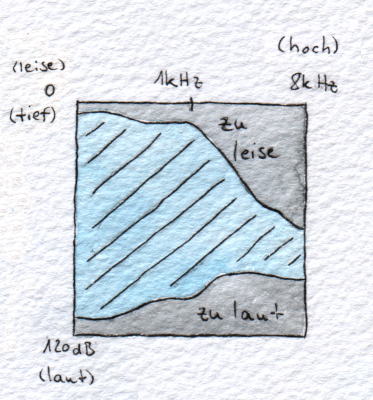

Wenn man einen Hörverlust hat, dann sagt das Wort schon, dass da etwas „fehlt“. Schaut man sich ein Audiogramm an, so kann man das gut visualisieren. Es gibt einen Teil den man nicht mehr hört, weil er unter der Hörschwelle liegt und einen der zu unangenehm laut ist. In dem folgenden Bild ist eine typische Altersschwerhörigkeit mit Hochtonverlust zu sehen. Der graue Teil oben rechts in der Ecke ist nicht mehr hörbar. Der andere graue Teil rechts unten ist der Bereich wo Töne schnell als unangenehm laut wahrgenommen werden. Musik findet aber überall statt, also im kompletten Kasten.

Das heißt, das erste Problem mit Musik kommt vom Hörverlust selbst. Uns fehlen einfach ein paar Frequenzen und Lautstärken. Das alleine kann Musik (ganz ohne Hörgeräte) schon nicht mehr so genießbar machen.

Hörgeräte versuchen dann den nicht mehr hörbaren Bereich in den hörbaren zu verschieben, d.h. sie verstärken Töne über die Hörschwelle hinaus. Dabei dürfen sie aber auch nicht zu laut werden, weil sie sonst in den untereren grauen Bereich kommen und dann ist es uns unangenehm. Das ganze ist nicht einfach, weil damit Hörgeraete ständig rauf und runterregeln müssen – je nach dem wie laut das Eingangssignal ist. Und das macht unter Umständen schonmal ein mit Liebe komponiertes Musikstück kaputt. (Genaueres dazu wie Hörgeräte hier arbeiten in meinem Artikel über die Unbehaglichkeitsschwelle).

Die Fokussierung auf Sprache

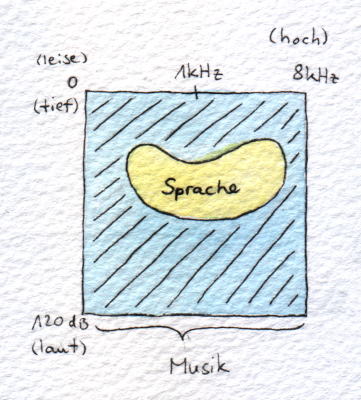

Wenn man ein Audiogramm betrachtet und dort einträgt, wo Sprache und wo Musik „stattfinden“, dann sieht das ganze so aus.

Dort wo es gelb ist, findet Sprache statt. Das ganze heißt auch die Sprachbanane und in meinem Artikel zur Sprachbanane könnt ihr dazu noch mehr lesen. Musik hingegen findet „überall“ statt, also füllt den kompletten Kasten aus. Musik klingt toll, wenn sie vieles abdeckt, von einer lauten tiefen Pauke (links unten) bis hin zu einer leisen Triangel (rechts oben).

Hörgeräte werden nun gemeinhin so eingestellt, dass sie sich auf die Töne und Lautstärken in der Banane konzentrieren und alles andere möglichst ausblenden. Bezogen auf Musik, geht hier also einiges verloren.

Filter und andere Hörgeräte-Eigenschaften

Musik klingt gut, wenn die Töne und Lautstärken gut aufeinander abgestimmt sind. Hörgeräte bringen diese feine Abstimmung oft durcheinander, denn sie filtern, komprimieren, verschieben und unterdrücken was das Zeug hält. Das tun sie mit guter Intention, meistens um entweder Sprache hervorzuheben (in dem sie z.B. das nervige Surren einer Lüftung im Hintergrund ausblenden) oder um uns vor unangenehmen Tönen zu schützen (in dem sie z.B. Impulslaute wie eine Türenknallen nicht verstärken). In meinem Artikel über die Eigenschaften von moderen Hörgeräten habe ich eine ganze Reihe solch – an sich willkommener – Eigenschaften moderner Hörgeräte vorgestellt. Zusammenfassend kann man hier sagen, dass moderne Hörgeräte hier „zu klug“ für Musik sind, weil sich ihre Klugheit auf andere Ziele der Hörgeräteversorgung konzentriert.

Bass, Bass, wir brauchen Bass

Wie bereits gesagt, Musik findet in einem weiten Spektrum an Lautstärken und Frequenzen statt. Das beinhaltet auch die tiefen Töne, also den Bass. Hörgeräte sind nicht gut darin Bass wieder zu geben, aus zwei Gründen:

- Zum einen haben die meisten schwerhörigen Menschen einen Hörverlust der hauptsächlich die hohen Töne betrifft. Das heißt die tiefen Töne hören wir oft noch gut, wenn wir die hohen schon nicht mehr mitkriegen. Das wiederum bedeutet aber, dass Hörgeräte so eingestellt werden, dass sie nur die hohen Töne verstärken und die tiefen nur durch ein Luftloch im Ohrstück auf „natürliche“ Weise in unser Ohr gelangen. (Mehr darüber in meinem Artikel über Ohrstücke) Wenn wir nun also mit unseren Hörgeräten Musik abspielen, z.B. über einen Adapter zu unserem Fernseher oder Mobiltelefon, dann klingt das einfach nicht so gut weil der Bass fehlt.

- Zum anderen braucht man um bassige Töne zu übertragen einfach eine gewisse Leistung und einen entsprechenden Resonanzkörper. Nicht umsonst kommt der beste Bass von einem dicken Subwoofer der bei uns im Wohnzimmer an der Anlage steht. So ein kleines Hörgerät hat da natürlich Schwierigkeiten mitzuhalten.

Zusammenfassung

Ich hoffe ich habe in diesem Artikel erklären können, warum Musik über Hörgeräte – ohne was dagegen zu tun – oft erstmal nicht so gut klingt.

- Uns fehlen die Frequenzen und Lautstärken die wir nicht hören. Andere empfinden wir schnell als unangenehm laut.

- Hörgeräte konzentrieren sich auf den Bereich in dem Sprache stattfindet und blenden alles andere aus.

- Die kleinen Geräte haben Probleme ordentlichen Bass zu produzieren und meistens ist das fürs Sprachverständnis auch nicht nötig, für den Musikgenuss aber schon.

Das alles ist aber kein Grund zum Verzweifeln. Es gibt einiges was du selbst, aber auch dein Akustiker dafür tun kann, dass du Musik wieder genießen kannst. Dazu gebe ich ein paar Tipps in meinem nächsten Artikel.

Wieder super Erklärt!

Danke

Schöne Zusammenfassung. Mein Tipp: Ein 2. Hörprogramm einstellen.

Das behebt zwar nur einen Teil (z.B. nicht den fehlenden Bass, aus beschriebenen Gründen), aber dieses Programm kann alle ‚Intelligenten‘ Verzerrungen reduzieren bis ausschalten.

Weiteres Thema: Musik ist sehr vielfältig, so dass auch das intelligenteste Hörgerät je nach Vorlieben des Entwicklers entweder Metal oder Schlager als Lärm klassifizieren könnte.

Danke, Benjamin. Und im nächsten Artikel gibt es diesen Tipp und noch ein paar mehr 🙂

Pingback: Besserer Musikgenuss mit Hörgeräten | Doofe Ohren

Sicher, ein Hörgerät beginnt erst bei etwa 200Hz richtig zu übertragen und jenseits von 5.000Hz gehts mit der Übertragungsleistung steil abwärts. Bei 8.000 ist defintiv Schluss, weil die digitale Abtastfrequenz 16.000 Hz ist. Denn ein Hörgeräte-„Lautsprecher“ hat einen Durchmesser von vielleicht 2mm, während Ohrhörer 1/2 cm bis 1cm haben und Kopfhörer 2-5 cm.

Aber es gibt noch andere Gründe, weshalb Musik mit Hörgeräten nicht gut klingt, z.B. die vielen Features, die wir für das Sprachverstehen benötigen,

* die Störgeräuschuntersdrückung

* Rückkopplungsunterdrückung

* Windgeräuschunterdrückung

* Impulsschallunterdrückung

* horizontale Frequenz-Kompression und Frequenz-Transposition

* Richtmikrofontechnik/Beamforming

* die künstliche Intelligenz, die durchaus auch einmal etwas „minderbemittelt“ ist.

Den größten Effekt hat die Störgeräuschunterdrückung. Es gibt verschiedene Arten der Störgeräuschunterdrückung bzw. Sprachverstehens-Verbesserungen:

1. Primitiv-Methode: Anhebung des Frequenzbereiches der Sprache („Präsenzanhebung“). Die wird hauptsächlich in Mischpulten für Beschallungsanlagen benutzt.

2. Simpel-Methode: alle Frequenzen, die leiser als eine eingestellte Schwelle sind, werden einfach in der Lautstärke reduziert. Leise Instrumente werden dann einfach kaum noch oder nicht mehr gehört.

3. intelligente Methode: Eine typische Eigenschaft der Sprache ist, dass sie innerhalb der verschiedenen Tonhöhenbereiche („Oktavbänder“) ganz typische Lautstärkeschwankungen hat. Störgeräusche und Musikistrumente haben diese typischen Lautstärkeschwankungen nicht. Der Algorithmus geht also hin und reduziert alle Frequenzen, die diese typischen Schwankungen nicht haben. Typische Warntöne werden aber durch gelassen. Bei Sprache ist das hervorragend, aber bei Musik fehlen dann aber viele Instrumente oder klingen einfach nicht richtig.

Um ein Musikprogramm auf dem Hörgerät einzurichten, sollte das Standard-Hörprogramm kopiert werden, das sind nur wenige Klicks in der Programmiersoftware. Dann sollten alle Features erst einmal abgeschaltet werden: Störschallunterdrückung, Windgeräusch, Impulsschall, Rückkopplung, horizontale Frequenz-Kompression und Frequenz-Transposition, Richtcharakteristik der Mikrofone etc. Nur die Hörkurvenkorrektur muss natürlich bleiben.

Diese Einstellung entspricht dem Ziel von HiFi-Puristen, nämlich durch einen linearen Frequenzgang die Musik so unverfälscht zu hören, wie Komponist und Produzent es sich vorgestellt haben: es wäre eine Freveltat, irgendetwas an der Musik zu manipulieren, um z.B. einzelne Instrumente hervor zu heben oder in den Hintergrund zu drängen, genaus als wenn man der Mona Lisa ein breites Grinsen verpassen täte. Equalizer sind nicht dazu da, die Musik zu verändern, sondern die Verzerrungen der Lautsprecher im Raum auszugleichen. Equalizer sind quasi die Hörkurvenkorrektur der Lautsprecher im Raum, ein Ausgleich für die Raumakustik.

Damit kann dann erst einmal getestet werden. Ich zum Beispiel bin damit schon vollauf zufrieden, für mich klingt die Musik damit wieder fast wie früher. Wenn man die Musik leiser hören muss, als der Produzent sie abgemischt hat, dann klingt sie aufgrund der Hörphysiologie zu „flach“. Dann ist es auch im Sinne der HiFi-Puristen, wenn man auf seiner HiFi-Anlage die „gehörrichtige Lautstärkeregelung“ (Contour) einschaltet oder erstatzweise ein wenig die Höhen und Bässe hochdreht.

Kommt es zu Rückkopplungen, dann kann diese wieder etwas hochgefahren werden. Ist der eigene Musikstil ziemlich impulsartig und schmerzt es in den Ohren, kann die Impulsschallunterdrückung wieder aktiviert werden. Aber die Störgeräuschunterdrückung darf auf keinen Fall aktiviert sein.

So ein Musikprogramm ist kein sonderlich großer Aufwand und wird wohl meist auch kostenlos gemacht.

Ein besonderes Problem ist die horizontale Frequenzkompression und die Frequenztransposition. Damit wird die Sprachbanane horizontal zusammengequetscht bzw. hohe Töne, die nicht mehr hörbar sind, einfach ein paar Oktaven nach unten in den noch hörbaren Bereich verschoben. Damit wird dann ein besseres Sprachverstehen erreicht, allerdings muss man sich daran erst gewöhnen. Und man kann dann z.B. den hohen Summton der Mücken wieder hören, bevor sie zustechen und nicht erst, wenn sie Blut-beladen tiefer summen. 😉 Hier ist man in der Zwickmühle: wird die Frequenzkompression/Transformation abgeschaltet, hört man vielleicht die Piccolo-Flöte nicht mehr, setzt man sie ein, wird die Piccolo-Flöte zur Sopran-Flöte. Sicherlich nicht im Sinne von HiFi-Puristen, aber auch nicht im Sinne des Komponisten, wenn Instrumente einfach fehlen. In diesem Fall wären also zwei Musikprogramme sinnvoll, damit man je nach Musikstück die eine oder andere Variante wählen kann.

Aber sicherlich wäre es weder in unserem Sinne noch im Sinne von Komponist/Produzent, wenn wir keine Musik mehr hören. In diesem Sinne sollten wir Mut zum Kompromiss haben und darüber trauern, dass wie niemals mehr guthörend werden, durch keine Therapie, keine Pille und keine Technik.